【なにはさておき量子論 第2章 ボーアの量子条件】

目次へ 次へ進む 前へ戻る

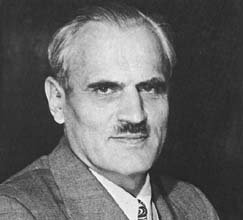

N.ボーア

1.生みの親から育ての親へ

プランクは、光の持つエネルギーが、不連続なものであり、その最小単位は、($h\nu$)であることを示した。そして、アインシュタインの光電効果の研究が、それを裏付けた。

もう一度書いておくが、($h$)とは、プランク定数であり、

ちなみに、可視光の赤は400兆$Hx$、青は700兆$Hz$である。ところが、($h$)が極端に小さいため、エネルギー($h\nu$)は大きくならない(計算して見るとよい。)

ところが、振動数とは、波が持つ物理量である。

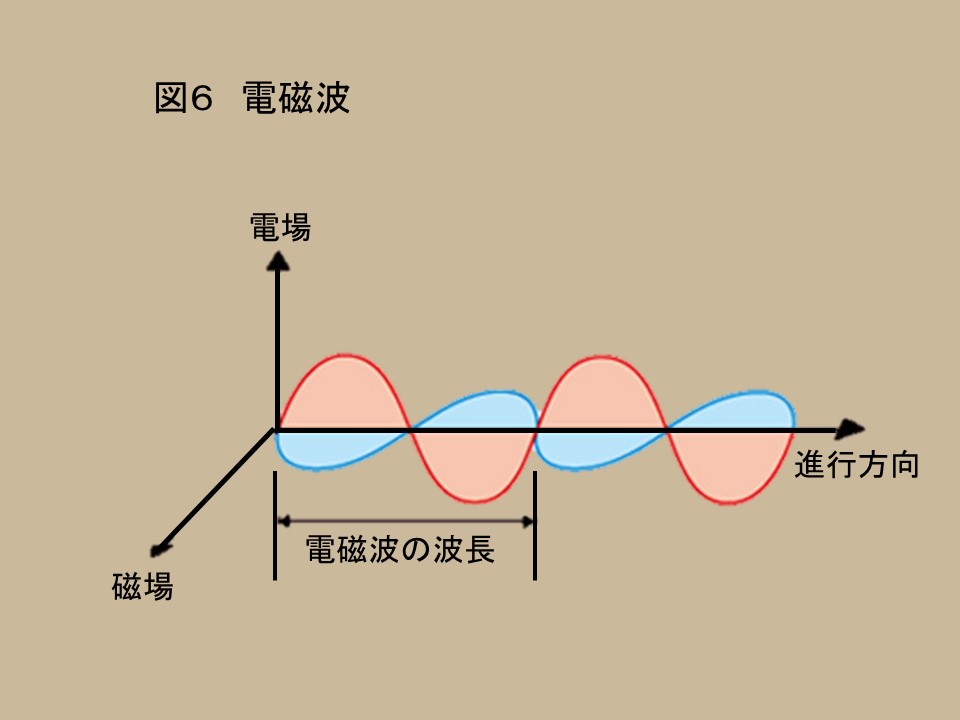

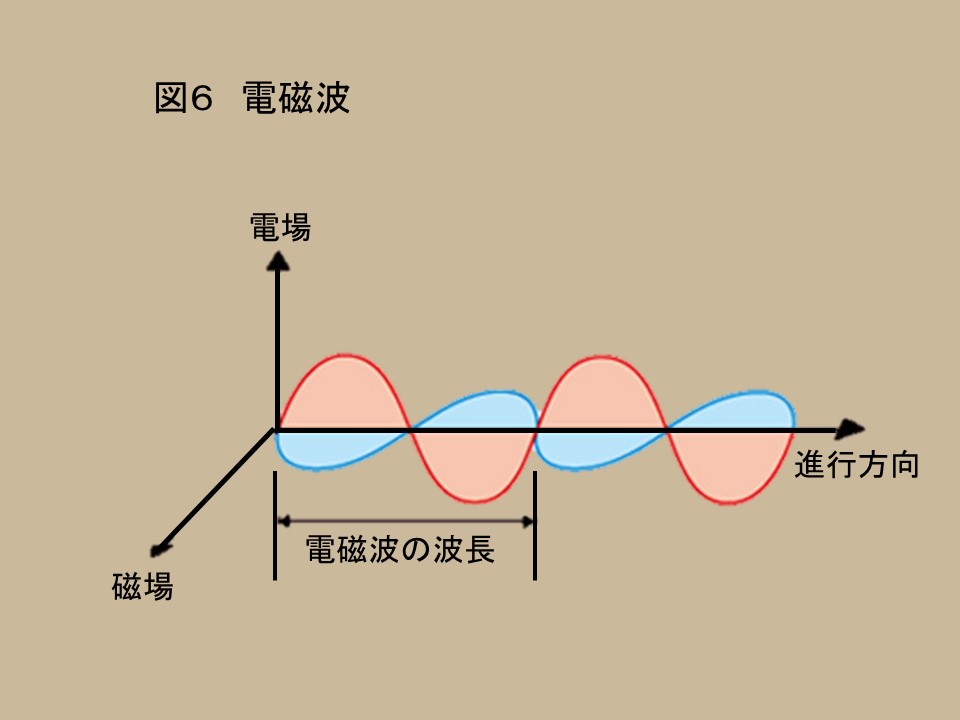

光が波であることは、マックスウェルが、電磁方程式を作り、光とは電磁波であることを示して証明している。

だが、光は、($h\nu$)というエネルギーを持つ粒でもあるという。

いったい全体光とは何なのだ?

月・水・金曜日は「波」、火・木・土曜日は「粒子」、日曜日は、神に教えを請う、という本当とも冗談ともつかない話が、物理学者たちの間でささやかれ、ウェービクル(波粒子?)という名前も登場したという。物理学者の混乱ぶりが伺える話である。

さて、プランクが、19世紀のちょうど終わりの12月14日、量子論の誕生を告げた生みの親であるとすれば、育ての親が、”ボーア”である。

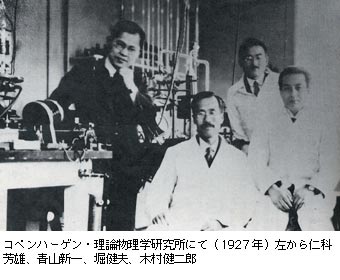

そしてボーアといえばコペンハーゲンである。後に若き物理学者達はみな、コペンハーゲンへ向かうことになる。この前後の時期、物理学(に限らず、どんな学問も)の中心は、ヨーロッパである。イギリス、ドイツ、イタリア、フランス、オーストリアといった大国で、物理は花開いた。ところが、小国といえるデンマークからボーアが出て、コペンハーゲンを量子論のメッカにしてしまった。

ボーアの弟ハラルドは、数学者であった。この兄弟は、サッカーの兄弟選手としても全欧に知られていた。なお、オリンピックに出場して、デンマークに銀メダルをもたらしたのは、弟の方である。

のちに、ニールスは、ハラルドの友人の妹、マルグレーテと結婚する。

当時の学者たちが、政治的トラブルを避けて、最終的にはアメリカなどへ永住してしまう人が多かったのに対し、イギリスとドイツに挟まれた小国デンマークにあって、最後までこの国にあり、この地で生涯を閉じたボーアの気骨が忍ばれる。

1903年に、ボーアはコペンハーゲン大学に入学する。その後、ボーアは、J.J.トムソンや、ラザフォードの下で研究を行うようになった。特にラザフォードとの研究では、原子構造の研究を精力的に行い、ついには、電子の軌道に関する画期的な研究結果を発表するに至る。

一言いいたい!

【なにはさておき量子論 第2章 ボーアの量子条件】

目次へ 次へ進む 前へ戻る

ジェレミー・ブレッド(ホームズ:右)とエドワード・ハードウィック(ワトスン:左)

2.不連続な現象は...

電荷が振動すると、電磁波が発生することは、マックスウェルの電磁方程式から導かれていた。つまり、電気の変化は磁気を生み、磁気の変化は電気を生むのである。これが電磁波である。

熱せられた物質から光が出てくるということは、これは原子から出てくることに違いなく、また原子の中の電子の振動(加速度運動)によるものであることまでは想像できる。但し、熱せられていない物質は光を発することはないので、原子は通常は安定でなければならない。

そこでボーアは疑問を持った。

余談

太陽の周りを回る地球も、等速運動ではない。従って、エネルギーを放出して、太陽に落ちてしまわないのか? という疑問を持った人は素晴らしい。実は、地球も重力子を放出して、エネルギーを失っている(はずなのだ)。ただし、重力子は、桁違いに小さい力なので、目に見えるほど地球が太陽に近づく前に、太陽が赤色巨星になってしまう。(地球が螺旋状に太陽に落ち込むのを心配するのは杞憂である。)

閑話休題

なのに現実には、原子は安定である。

そしてもう一つの疑問があった。それは、

一個の謎なら、解けなかったかもしれない。しかし、謎が多いと、かえって解きやすいことがある。

脱線

世の中の推理小説でも、謎は多いほうが簡単である、と言われている。シャーロック・ホームズもワトスンにそういっているし、金田一耕助などは、少なくとも四・五人は殺されないと犯人を指摘できない。なんぼなんでも四人殺されて、その犯人がひとりなら、私でもわかろうというものだ。(横溝さま、ごめんなさい。)

ボーアは、考えた。

コロンブスの卵である。原子から飛び出す光のエネルギーがとびとびなら、その理由として電子軌道がとびとびであり、だからスペクトルは系列を作る、のは今考えれば当たり前なのだ。

だが、この着想は大きい。エネルギーの不連続性は、物質の運動の不連続まで引き起こすのである。

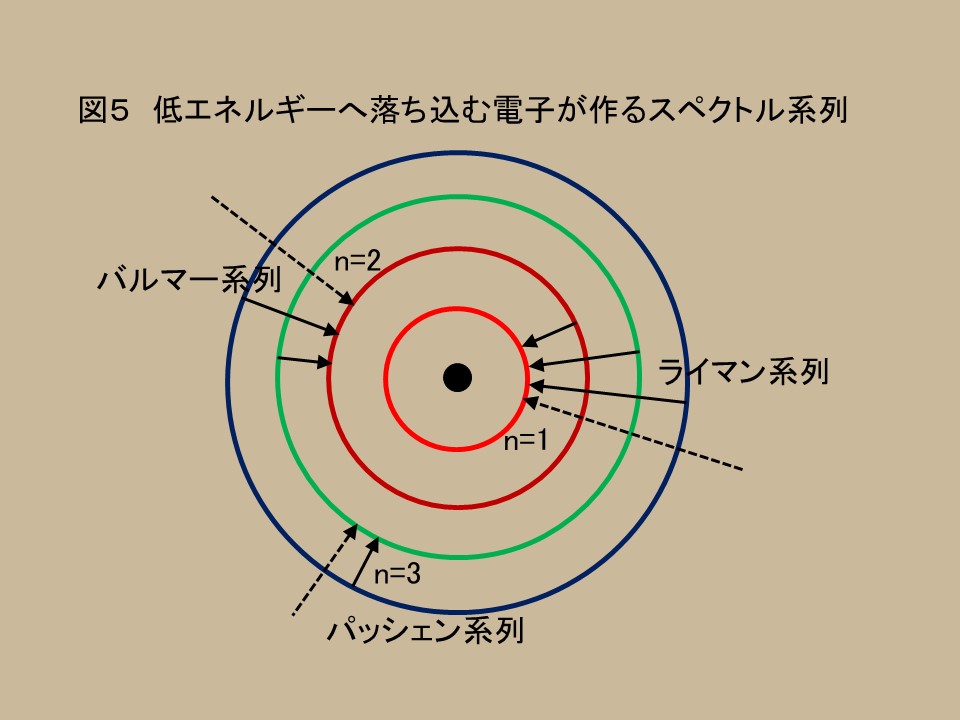

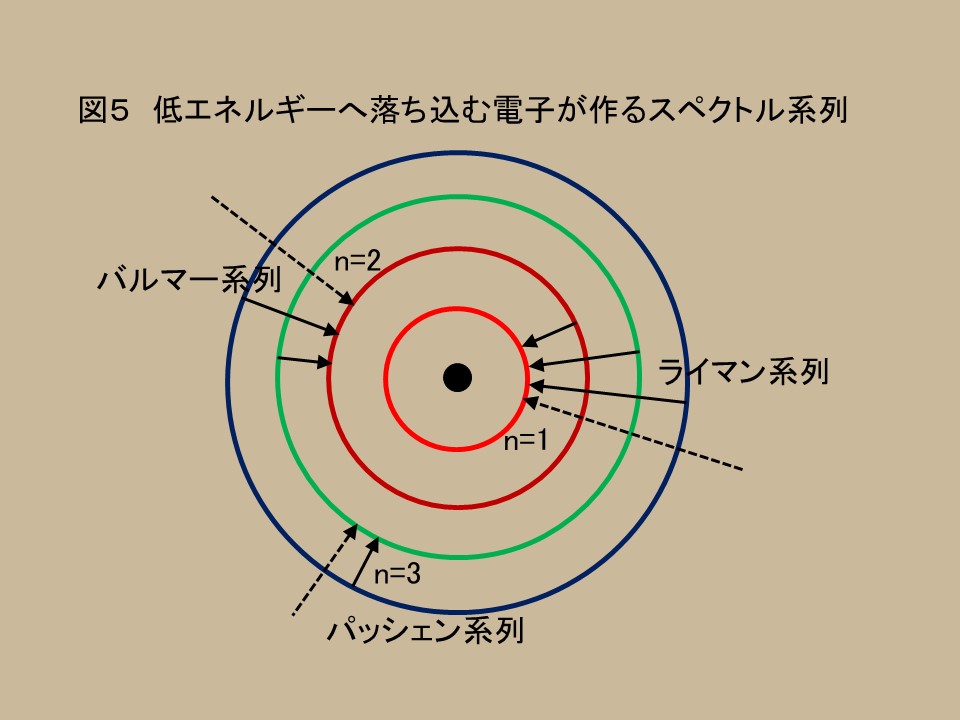

図5を再掲しておこう。電子の軌道がとびとびだから、電子が軌道を変えるとき放出すエネルギー(光)もとびとびのスペクトルになるのである。

前期量子論はおもしろくない? はやくハイゼンベルクやシュレーディンガーを出せって。

そんなことはない。ボーアのファンもいるのです。ここをちゃんと味わっていただきたい。それで初めて、不確定や猫が面白くなるのだから。

一言いいたい!

【なにはさておき量子論 第2章 ボーアの量子条件】

目次へ 次へ進む 前へ戻る

H.モーズリー

3.ボーアの量子条件

ボーアは、原子を構成する電子の軌道が不連続なのだと提唱した。これが本当に、前項で書いた二つの謎の答えになっているのかを検証してみよう。

そのときの差分がエネルギーとして放出されるため、放出するエネルギー(光の振動数)も不連続になるのだ。そして、これ以上エネルギーを出すことができないところまで、電子が落ちた状態が、実は安定な原子なのである。

よーく、読み返してほしい。ふたつの謎の答えは、ほぼ同じ事を言っていることに気付いたであろう。

物体を暖めると、マクロには、物体の温度が上がる。気体や液体なら、原子そのものの運動が激しくなるが、堅く原子同士が結びついた固体では、ミクロに見ると、原子同士の運動より、原子そのものにエネルギーを与えていることと同じだ。従って、現実に起きていることは、高温物質の原子内電子は、エネルギーをもらって、より高い軌道に移っているのである。

しかし、その状態は、原子にとって不安定なので、電子は元の軌道へ戻ろうとする。そして実際、電子が低い軌道へ落ちるときに固有のエネルギーを発するので、スペクトルが系列を作る(輝線スペクトルと呼ぶこともある)。

さて、電子が軌道を変えることのできる条件は何か?

ちょっと難しいことを言いますよ。(簡単に言おうとすると逆に難しくなるので、正しく言います。理解するというより、次の文章の響きを堪能してください。)

もちろんボーアは一足飛びにこの結論にたどり着いたわけではない。師であるラザフォードと何度も討論の末に出した結論であり、この「ボーアの量子条件」は、時に「ラザフォード・ボーアの量子条件」とも呼ばれる。

ここで、ボーアと同じラザフォードに師事していた、”モーズリー”の話をしておかねばならない。生年、没年から享年を計算してほしい。なんと27才で亡くなっている。

ボーアは、29才の時、コペンハーゲン大学(もちろんデンマーク)の教授に推薦された。ところが、ちょうど同じタイミングで師ラザフォードより、マンチェスター大学(イギリス)の講師の話が舞い込んだ。その破格の報酬(イギリスのサラリーマンの倍だったそうである)は別として、ラザフォードのもとに行けることに大きな魅力を感じたボーアは、イギリスへ渡ることになる。1914年のことである。1914年で思い出すことはないか? そうバルカン半島のサラエボを始まりに第一次世界大戦が勃発した年である。

イギリスでボーアが出会ったのが、若手の物理学者、モーズリーであった。モーズリーは熱心な実験物理学者であり、ボーアがイギリスへ渡る前年の1913年、すでにモーズリーの法則を発見していた。モーズリーの法則とは、

このモーズリーの法則を、ラザフォード、ボーアと共に研究し、モーズリーは、原子に電子が何個あるかを推定した。

そして、この結果として、三人は次のような原子構造をまとめるに至るのである。

「全世界の科学者が彼の死を惜しんだが、特に彼を後方の安全地帯へ移すよう奔走していたラザフォードの落胆は大きかった。」

ラザフォードもボーアもノーベル賞を受賞しているが、モーズリーの早すぎる死がなければ、彼のノーベル賞受賞は間違いなかったと言われている。(ノーベル賞は生存者のみに与えられることを知っていましたか?)

一言いいたい!

【なにはさておき量子論 第2章 ボーアの量子条件】

目次へ 次へ進む 前へ戻る

A.コンプトン ド・ブロイ

4.古典物理学との決別

1923年、日本では関東大震災のあった年である。この年、物理学の歴史では、それまでの「完成された」と思われていた古典物理学と別れを告げる決定的な出来事がふたつあった。

ひとつは、アメリカの、”コンプトン”が行った、光電効果の拡張実験である。

光を金属面にあてると、そこから電子が飛び出して来るのが光電効果であった。コンプトンは、あてる光の振動数を大きくしていくと何が起こるかを調べた。

そうすると、電子だけでなく、光も飛び出して来た。その光が、あてたものと同じか否かを調べてみると、中にはエネルギーを失って、振動数の小さくなった光も出てくることを発見した。これは、光をエネルギーのかたまりとしただけでは説明のつかない現象であり、光が、運動量のような性質を持っていなければ起きない事であった。

つまり、

つまり、この現象は、光は電子と衝突して、エネルギーの一部を電子に与え、振動数が小さくなる現象なのである。このように、光が、ターゲット(今の場合は電子)とエネルギーのやりとりがある散乱を起こす現象を「コンプトン効果」と呼ぶ。

「コンプトン効果」は、光の粒子性をいっそう鮮明にした画期的な実験であった。

ところが、ふたつめの出来事は、全く正反対の事象を示すものであった。なんと、電子は波である、と言い出した人がいた。

その人の名を、”ド・ブロイ”という。この人は、フランスでも名門貴族のド・ブロイ一族の第7代公爵である。最初は、ソルボンヌ大学で、歴史学を勉強していたが、第一次世界大戦で、通信員としてエッフェル塔に配備されていたときに、物理に興味を持ったということである。

ボーアは、原子の中の電子の円軌道の半径が整数に依存するとびとびの値になる($2{\pi}mvr=nh$)ことを証明していたが、ド・ブロイは、この理由を、電子を波と考えて説明づけたのだ。ボーアの量子条件より多分、ド・ブロイの考えの方が、わかりやすい。

波が、ある範囲の中で減衰せず一定の波長で存在し続けるには、条件がある。聞いたことがあると思うが、減衰しないで動かない波を定常波という。最も簡単な例は、ギターの弦である。弦の両端を節として整数個の節を持つ定常波だけが、安定した音を発することができるのである。(視覚的にはここを参照)

ド・ブロイは、電子が波であると考えたとき、波の始まりと終わりが、円周上で一致するような定常波でなければ、原子核の周りに安定して存在することができないと考えたのだ。

これは、円周の長さを波長で割った値が割り切れる(つまり$1,2,3,・・・$)という整数になる。つまり、そのような定常波を作る場合しか、電子は軌道上に存在できない、と言ったことになる。これをちょっと応用すると、ボーアの量子条件が簡単に出てくる。

ボーアは、光のエネルギーが不連続、すなわち、光は粒子の属性を持つ、として電子軌道もとびとびになることを証明した。

ところが、ド・ブロイは、電子が波であることから、電子軌道も不連続にならざるを得ないことを言い出したのである。

その言うところは、同じ結論だ。ところが、

ド・ブロイが、この論文をパリ大学に提出したとき、パリ大学の理学部は、保守的すぎて、審判するのに躊躇した。そこで、アンシュタインを呼び出し、教えを請うた。アインシュタインは次のように答えたという。

光だけではない。物質の極限には、全て、粒子性と波動性が存在したのだ。

一言いいたい!

【なにはさておき量子論 第2章 ボーアの量子条件】

目次へ 次へ進む 前へ戻る

5.若き物理学者はコペンハーゲンを目指す

量子論、育ての親となったボーアは、量子論と相対論の違いをよく理解していた。

相対論がとりあえずアインシュタインひとりによって構築された理論なのに対し、量子論はそうではないことを見抜いていたのである。

前期量子論の立て役者たるボーアでさえも、電子の軌道がとびとびになることの証明は、何人もの科学者の試行錯誤の上に成り立っていることをよく承知していたし、その上、ド・ブロイによって物質波という概念が登場し、電子が実際に波として観測されうることが実験的に証明されてしまうに及んでは、この先、量子論を物理学の世界で発展させるためには、何人もの頭脳が必要と考えたのも当然のことである。

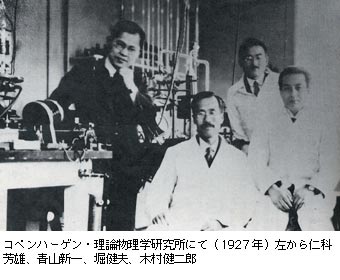

彼は、師と仰ぐラザフォードの協力を得て、1921年、コペンハーゲンに理論物理学研究所を開所し、初代所長となった。そして、彼の研究所に必要なのは、潤沢な資金ではなく、優秀な人材であると考えた。(理論物理学は高額な実験器具を必要としない。)そしてもちろん、この研究所のメインテーマは、量子論である。

ボーアは、積極的にドイツやイギリスに渡り、ベルリン、ゲッチンゲン、オクスフォード大学から若手研究者を集めるのに意を注いだ。そして、開所の翌年、1922年、ボーアはノーベル物理学賞を受賞することになる。(前年度の物理学賞受賞者は、アインシュタインであった。)

アインシュタインが宇宙規模の現象を開拓しつつあったのに対し、極微の世界をこれまでにない発想で調べている研究家として、ボーアの名は、物理学者以外にも広く知られるようになったのである。

1921年の秋、ボーアは、ゲッチンゲン大学に招かれて講演を行ったが、その時紹介されたふたりの学生に注目した。そのふたりとは、ハイゼンベルクとパウリであった。時に、ハイゼンベルク19才、パウリ21才である。

ハイゼンベルクは、ボーアの講演中に立ち上がり、ボーアの間違いを指摘したという逸話が残っている。ボーアは、このことで、むしろハイゼンベルクに好感を持ち、パウリとともに、自分の研究所で勉強しないかと誘った。ふたりはそれに応じて、コペンハーゲンへ行くことになるのである。

こうして、若き頭脳がどんどんコペンハーゲンを目指すことになる。コペンハーゲンは若い力で満ちあふれ、ボーアの思惑通り、量子論のメッカとなって行くのである。そのなかには、イギリスのディラックや、日本の仁科芳雄らの名前もあった。

ここでもう一人、コペンハーゲンには行かなかったが、後に一味違った量子論を生み出す人物を紹介しておかねばならない。パウリやハイゼンベルクより、一回り年上で、オーストリアはチューリッヒ大学の教授であった、シュレーディンガーである。変な表現であるが、「実用化された」量子力学は、シュレーディンガーに負うところが大きい。そして「猫」の生みの親としてもっと有名である。

コペンハーゲンの役割は、ただ単に人を集めただけではない。そこで研究した人々が、また世界中へ散って行くことにより、理論物理学が各国で花を咲かせる役を担ったことも大きい。

さて、次章では、これら若手の物理学者がいかに量子論を展開していったかを見て行く。前期量子論と異なり、地味な研究結果というより、とてつもない発言が、研究を彩ることになる。

最初は、ハイゼンベルクに登場願おう。

次章へ 一言いいたい!

目次へ 次へ進む 前へ戻る

1.生みの親から育ての親へ

プランクは、光の持つエネルギーが、不連続なものであり、その最小単位は、($h\nu$)であることを示した。そして、アインシュタインの光電効果の研究が、それを裏付けた。

もう一度書いておくが、($h$)とは、プランク定数であり、

\begin{equation} \large{ h= 6.62607015{\times}10^{-34}\tag{J秒} } \end{equation}である。($\nu$)は振動数といったが、単位を明らかにはしていなかった。振動数の単位は($Hz$)と書いてヘルツと読む。波が1秒間に何回揺れるかを表す量だから、単位としては、回/秒であり、($1/$秒)である。従って、

\begin{equation} \large{ E=h{\nu}\tag{(J秒)×(1/秒)=エネルギー(J)} } \end{equation}となるのである。

ちなみに、可視光の赤は400兆$Hx$、青は700兆$Hz$である。ところが、($h$)が極端に小さいため、エネルギー($h\nu$)は大きくならない(計算して見るとよい。)

ところが、振動数とは、波が持つ物理量である。

光が波であることは、マックスウェルが、電磁方程式を作り、光とは電磁波であることを示して証明している。

だが、光は、($h\nu$)というエネルギーを持つ粒でもあるという。

いったい全体光とは何なのだ?

月・水・金曜日は「波」、火・木・土曜日は「粒子」、日曜日は、神に教えを請う、という本当とも冗談ともつかない話が、物理学者たちの間でささやかれ、ウェービクル(波粒子?)という名前も登場したという。物理学者の混乱ぶりが伺える話である。

さて、プランクが、19世紀のちょうど終わりの12月14日、量子論の誕生を告げた生みの親であるとすれば、育ての親が、”ボーア”である。

そしてボーアといえばコペンハーゲンである。後に若き物理学者達はみな、コペンハーゲンへ向かうことになる。この前後の時期、物理学(に限らず、どんな学問も)の中心は、ヨーロッパである。イギリス、ドイツ、イタリア、フランス、オーストリアといった大国で、物理は花開いた。ところが、小国といえるデンマークからボーアが出て、コペンハーゲンを量子論のメッカにしてしまった。

ボーアの弟ハラルドは、数学者であった。この兄弟は、サッカーの兄弟選手としても全欧に知られていた。なお、オリンピックに出場して、デンマークに銀メダルをもたらしたのは、弟の方である。

のちに、ニールスは、ハラルドの友人の妹、マルグレーテと結婚する。

当時の学者たちが、政治的トラブルを避けて、最終的にはアメリカなどへ永住してしまう人が多かったのに対し、イギリスとドイツに挟まれた小国デンマークにあって、最後までこの国にあり、この地で生涯を閉じたボーアの気骨が忍ばれる。

1903年に、ボーアはコペンハーゲン大学に入学する。その後、ボーアは、J.J.トムソンや、ラザフォードの下で研究を行うようになった。特にラザフォードとの研究では、原子構造の研究を精力的に行い、ついには、電子の軌道に関する画期的な研究結果を発表するに至る。

一言いいたい!

【なにはさておき量子論 第2章 ボーアの量子条件】

目次へ 次へ進む 前へ戻る

ジェレミー・ブレッド(ホームズ:右)とエドワード・ハードウィック(ワトスン:左)

2.不連続な現象は...

電荷が振動すると、電磁波が発生することは、マックスウェルの電磁方程式から導かれていた。つまり、電気の変化は磁気を生み、磁気の変化は電気を生むのである。これが電磁波である。

熱せられた物質から光が出てくるということは、これは原子から出てくることに違いなく、また原子の中の電子の振動(加速度運動)によるものであることまでは想像できる。但し、熱せられていない物質は光を発することはないので、原子は通常は安定でなければならない。

そこでボーアは疑問を持った。

加速度運動している、原子内の電子はなぜ安定でいられるのか?なんの疑問だ? と思った人、原子核の周囲を回る電子は等速運動ではないことを思い出してもらいたい。速度というのは、(速さ+方向)のベクトル量であり、たとえ速さは一定でも、方向が常に変化している運動は加速度運動なのだ。従って、電子は、原子核の周りを回るうちに、少しずつ電磁波を放射し、その軌道は螺旋状になり、やがては、原子核に吸収されてしまうはずなのだ。

余談

太陽の周りを回る地球も、等速運動ではない。従って、エネルギーを放出して、太陽に落ちてしまわないのか? という疑問を持った人は素晴らしい。実は、地球も重力子を放出して、エネルギーを失っている(はずなのだ)。ただし、重力子は、桁違いに小さい力なので、目に見えるほど地球が太陽に近づく前に、太陽が赤色巨星になってしまう。(地球が螺旋状に太陽に落ち込むのを心配するのは杞憂である。)

閑話休題

なのに現実には、原子は安定である。

そしてもう一つの疑問があった。それは、

水素原子のスペクトルは、バルマー系列やライマン系列のように、とびとびになるという謎である。

一個の謎なら、解けなかったかもしれない。しかし、謎が多いと、かえって解きやすいことがある。

脱線

世の中の推理小説でも、謎は多いほうが簡単である、と言われている。シャーロック・ホームズもワトスンにそういっているし、金田一耕助などは、少なくとも四・五人は殺されないと犯人を指摘できない。なんぼなんでも四人殺されて、その犯人がひとりなら、私でもわかろうというものだ。(横溝さま、ごめんなさい。)

ボーアは、考えた。

電子は、とびとびの軌道しか取り得ないのではないか、と。この着想は大変なものである。プランクは、光のエネルギーがとびとびであることを提唱したのだが、ボーアは、それを電子軌道という思いもよらぬところへ応用した。

コロンブスの卵である。原子から飛び出す光のエネルギーがとびとびなら、その理由として電子軌道がとびとびであり、だからスペクトルは系列を作る、のは今考えれば当たり前なのだ。

だが、この着想は大きい。エネルギーの不連続性は、物質の運動の不連続まで引き起こすのである。

図5を再掲しておこう。電子の軌道がとびとびだから、電子が軌道を変えるとき放出すエネルギー(光)もとびとびのスペクトルになるのである。

前期量子論はおもしろくない? はやくハイゼンベルクやシュレーディンガーを出せって。

そんなことはない。ボーアのファンもいるのです。ここをちゃんと味わっていただきたい。それで初めて、不確定や猫が面白くなるのだから。

一言いいたい!

【なにはさておき量子論 第2章 ボーアの量子条件】

目次へ 次へ進む 前へ戻る

ボーアは、原子を構成する電子の軌道が不連続なのだと提唱した。これが本当に、前項で書いた二つの謎の答えになっているのかを検証してみよう。

(1)加速度運動している、原子内の電子はなぜ安定でいられるのか?電子の軌道が不連続であると言うことは、原子が、ある一定のエネルギーをドカンと放出しない限り、よりエネルギーの低い状態(電子が内側の軌道)へと移ることができない。だから、原子は通常の場合安定なのである。見事な説明でしょ。

(2)水素原子のスペクトルは、バルマー系列やライマン系列のように、とびとびになる原子が高温になる(原子個々のエネルギーが増大する)と、原子は、エネルギーをはき出すことになる。ところが、電子の軌道が不連続であるために、電子がよりエネルギーの低い状態になるときは、その軌道を変える。

そのときの差分がエネルギーとして放出されるため、放出するエネルギー(光の振動数)も不連続になるのだ。そして、これ以上エネルギーを出すことができないところまで、電子が落ちた状態が、実は安定な原子なのである。

よーく、読み返してほしい。ふたつの謎の答えは、ほぼ同じ事を言っていることに気付いたであろう。

物体を暖めると、マクロには、物体の温度が上がる。気体や液体なら、原子そのものの運動が激しくなるが、堅く原子同士が結びついた固体では、ミクロに見ると、原子同士の運動より、原子そのものにエネルギーを与えていることと同じだ。従って、現実に起きていることは、高温物質の原子内電子は、エネルギーをもらって、より高い軌道に移っているのである。

しかし、その状態は、原子にとって不安定なので、電子は元の軌道へ戻ろうとする。そして実際、電子が低い軌道へ落ちるときに固有のエネルギーを発するので、スペクトルが系列を作る(輝線スペクトルと呼ぶこともある)。

さて、電子が軌道を変えることのできる条件は何か?

ちょっと難しいことを言いますよ。(簡単に言おうとすると逆に難しくなるので、正しく言います。理解するというより、次の文章の響きを堪能してください。)

電子の角運動量(質量($m$)と速さ($v$)と回転半径($r$)を掛け合わせたもの)は、その軌道を一回り(単位ラジアンで一周なので、$2\pi$)総合したものは、プランク定数($h$)の整数倍である。つまり($2{\pi}mvr=nh$)である。($n$は整数であり、半端な数は許されない。)これが、ボーアの出した電子に対する条件である。

もちろんボーアは一足飛びにこの結論にたどり着いたわけではない。師であるラザフォードと何度も討論の末に出した結論であり、この「ボーアの量子条件」は、時に「ラザフォード・ボーアの量子条件」とも呼ばれる。

ここで、ボーアと同じラザフォードに師事していた、”モーズリー”の話をしておかねばならない。生年、没年から享年を計算してほしい。なんと27才で亡くなっている。

ボーアは、29才の時、コペンハーゲン大学(もちろんデンマーク)の教授に推薦された。ところが、ちょうど同じタイミングで師ラザフォードより、マンチェスター大学(イギリス)の講師の話が舞い込んだ。その破格の報酬(イギリスのサラリーマンの倍だったそうである)は別として、ラザフォードのもとに行けることに大きな魅力を感じたボーアは、イギリスへ渡ることになる。1914年のことである。1914年で思い出すことはないか? そうバルカン半島のサラエボを始まりに第一次世界大戦が勃発した年である。

イギリスでボーアが出会ったのが、若手の物理学者、モーズリーであった。モーズリーは熱心な実験物理学者であり、ボーアがイギリスへ渡る前年の1913年、すでにモーズリーの法則を発見していた。モーズリーの法則とは、

元素から放出されるエックス線の振動数は、原子番号の$2$乗に比例するという法則である。

このモーズリーの法則を、ラザフォード、ボーアと共に研究し、モーズリーは、原子に電子が何個あるかを推定した。

そして、この結果として、三人は次のような原子構造をまとめるに至るのである。

(1)ラザフォードにより、原子は、中心に小さなプラス電荷を持ち、周りを電子が回っていることが明らかになった。このように研究熱心なモーズリーは、愛国者でもあった。彼は、ラザフォードやボーアが止めるのをきかず、イギリス工兵隊に志願し、通信将校として従軍した黒海の入り口ダーダネルス海峡で戦死するのである。享年27才。ボーアは後年次のように語った。

(2)ボーアにより、電子は連続的にその軌道を変えるのではなくその公転周期は、不連続であることが示された。

(3)モーズリーは、多くの元素について実験し、原子番号とともに電子の数が増え、原子番号が増えれば、エネルギーの高い状態も電子が占めて行くことを発見した。

「全世界の科学者が彼の死を惜しんだが、特に彼を後方の安全地帯へ移すよう奔走していたラザフォードの落胆は大きかった。」

ラザフォードもボーアもノーベル賞を受賞しているが、モーズリーの早すぎる死がなければ、彼のノーベル賞受賞は間違いなかったと言われている。(ノーベル賞は生存者のみに与えられることを知っていましたか?)

一言いいたい!

【なにはさておき量子論 第2章 ボーアの量子条件】

目次へ 次へ進む 前へ戻る

4.古典物理学との決別

1923年、日本では関東大震災のあった年である。この年、物理学の歴史では、それまでの「完成された」と思われていた古典物理学と別れを告げる決定的な出来事がふたつあった。

ひとつは、アメリカの、”コンプトン”が行った、光電効果の拡張実験である。

光を金属面にあてると、そこから電子が飛び出して来るのが光電効果であった。コンプトンは、あてる光の振動数を大きくしていくと何が起こるかを調べた。

そうすると、電子だけでなく、光も飛び出して来た。その光が、あてたものと同じか否かを調べてみると、中にはエネルギーを失って、振動数の小さくなった光も出てくることを発見した。これは、光をエネルギーのかたまりとしただけでは説明のつかない現象であり、光が、運動量のような性質を持っていなければ起きない事であった。

つまり、

光は粒子であり、これが電子と玉突きのような衝突を起こしているとしか考えられない。

つまり、この現象は、光は電子と衝突して、エネルギーの一部を電子に与え、振動数が小さくなる現象なのである。このように、光が、ターゲット(今の場合は電子)とエネルギーのやりとりがある散乱を起こす現象を「コンプトン効果」と呼ぶ。

「コンプトン効果」は、光の粒子性をいっそう鮮明にした画期的な実験であった。

ところが、ふたつめの出来事は、全く正反対の事象を示すものであった。なんと、電子は波である、と言い出した人がいた。

その人の名を、”ド・ブロイ”という。この人は、フランスでも名門貴族のド・ブロイ一族の第7代公爵である。最初は、ソルボンヌ大学で、歴史学を勉強していたが、第一次世界大戦で、通信員としてエッフェル塔に配備されていたときに、物理に興味を持ったということである。

ボーアは、原子の中の電子の円軌道の半径が整数に依存するとびとびの値になる($2{\pi}mvr=nh$)ことを証明していたが、ド・ブロイは、この理由を、電子を波と考えて説明づけたのだ。ボーアの量子条件より多分、ド・ブロイの考えの方が、わかりやすい。

波が、ある範囲の中で減衰せず一定の波長で存在し続けるには、条件がある。聞いたことがあると思うが、減衰しないで動かない波を定常波という。最も簡単な例は、ギターの弦である。弦の両端を節として整数個の節を持つ定常波だけが、安定した音を発することができるのである。(視覚的にはここを参照)

ド・ブロイは、電子が波であると考えたとき、波の始まりと終わりが、円周上で一致するような定常波でなければ、原子核の周りに安定して存在することができないと考えたのだ。

これは、円周の長さを波長で割った値が割り切れる(つまり$1,2,3,・・・$)という整数になる。つまり、そのような定常波を作る場合しか、電子は軌道上に存在できない、と言ったことになる。これをちょっと応用すると、ボーアの量子条件が簡単に出てくる。

ボーアは、光のエネルギーが不連続、すなわち、光は粒子の属性を持つ、として電子軌道もとびとびになることを証明した。

ところが、ド・ブロイは、電子が波であることから、電子軌道も不連続にならざるを得ないことを言い出したのである。

その言うところは、同じ結論だ。ところが、

(1)電磁波である光を粒子と見なせば、電子軌道がとびとびになる。という奇妙な二律背反する現象が出てきてしまった。

(2)粒子である電子を波とみなせば、電子軌道がとびとびになる。

ド・ブロイが、この論文をパリ大学に提出したとき、パリ大学の理学部は、保守的すぎて、審判するのに躊躇した。そこで、アンシュタインを呼び出し、教えを請うた。アインシュタインは次のように答えたという。

「これは狂気の沙汰と見えるかもしれない。しかし、真実、健全だ」1927年、実際にド・ブロイ波(電子波)が発見され、ド・ブロイはノーベル物理学賞を受賞することになる。

光だけではない。物質の極限には、全て、粒子性と波動性が存在したのだ。

一言いいたい!

【なにはさておき量子論 第2章 ボーアの量子条件】

目次へ 次へ進む 前へ戻る

5.若き物理学者はコペンハーゲンを目指す

量子論、育ての親となったボーアは、量子論と相対論の違いをよく理解していた。

相対論がとりあえずアインシュタインひとりによって構築された理論なのに対し、量子論はそうではないことを見抜いていたのである。

前期量子論の立て役者たるボーアでさえも、電子の軌道がとびとびになることの証明は、何人もの科学者の試行錯誤の上に成り立っていることをよく承知していたし、その上、ド・ブロイによって物質波という概念が登場し、電子が実際に波として観測されうることが実験的に証明されてしまうに及んでは、この先、量子論を物理学の世界で発展させるためには、何人もの頭脳が必要と考えたのも当然のことである。

彼は、師と仰ぐラザフォードの協力を得て、1921年、コペンハーゲンに理論物理学研究所を開所し、初代所長となった。そして、彼の研究所に必要なのは、潤沢な資金ではなく、優秀な人材であると考えた。(理論物理学は高額な実験器具を必要としない。)そしてもちろん、この研究所のメインテーマは、量子論である。

ボーアは、積極的にドイツやイギリスに渡り、ベルリン、ゲッチンゲン、オクスフォード大学から若手研究者を集めるのに意を注いだ。そして、開所の翌年、1922年、ボーアはノーベル物理学賞を受賞することになる。(前年度の物理学賞受賞者は、アインシュタインであった。)

アインシュタインが宇宙規模の現象を開拓しつつあったのに対し、極微の世界をこれまでにない発想で調べている研究家として、ボーアの名は、物理学者以外にも広く知られるようになったのである。

1921年の秋、ボーアは、ゲッチンゲン大学に招かれて講演を行ったが、その時紹介されたふたりの学生に注目した。そのふたりとは、ハイゼンベルクとパウリであった。時に、ハイゼンベルク19才、パウリ21才である。

ハイゼンベルクは、ボーアの講演中に立ち上がり、ボーアの間違いを指摘したという逸話が残っている。ボーアは、このことで、むしろハイゼンベルクに好感を持ち、パウリとともに、自分の研究所で勉強しないかと誘った。ふたりはそれに応じて、コペンハーゲンへ行くことになるのである。

こうして、若き頭脳がどんどんコペンハーゲンを目指すことになる。コペンハーゲンは若い力で満ちあふれ、ボーアの思惑通り、量子論のメッカとなって行くのである。そのなかには、イギリスのディラックや、日本の仁科芳雄らの名前もあった。

ここでもう一人、コペンハーゲンには行かなかったが、後に一味違った量子論を生み出す人物を紹介しておかねばならない。パウリやハイゼンベルクより、一回り年上で、オーストリアはチューリッヒ大学の教授であった、シュレーディンガーである。変な表現であるが、「実用化された」量子力学は、シュレーディンガーに負うところが大きい。そして「猫」の生みの親としてもっと有名である。

コペンハーゲンの役割は、ただ単に人を集めただけではない。そこで研究した人々が、また世界中へ散って行くことにより、理論物理学が各国で花を咲かせる役を担ったことも大きい。

さて、次章では、これら若手の物理学者がいかに量子論を展開していったかを見て行く。前期量子論と異なり、地味な研究結果というより、とてつもない発言が、研究を彩ることになる。

最初は、ハイゼンベルクに登場願おう。

次章へ 一言いいたい!